クレーム対応のコツとマニュアルの必要性|顧客満足度を高める仕組みを徹底解説

こんにちは。

ナレッジリングのマーケティング担当の谷知です。

企業にとってクレーム対応は避けて通れない業務です。

しかし、

単なる「謝罪」や「対応」だけでは不十分であり、

組織的に仕組み化しなければ、

同じ問題の再発や顧客満足度の低下を招きます。

本記事では、

クレーム対応の基礎とコツから、

実際に現場で役立つマニュアルの必要性と作り方、

さらにFAQシステム「ナレッジリング」を活用した

顧客満足度を高める仕組みを徹底解説します。

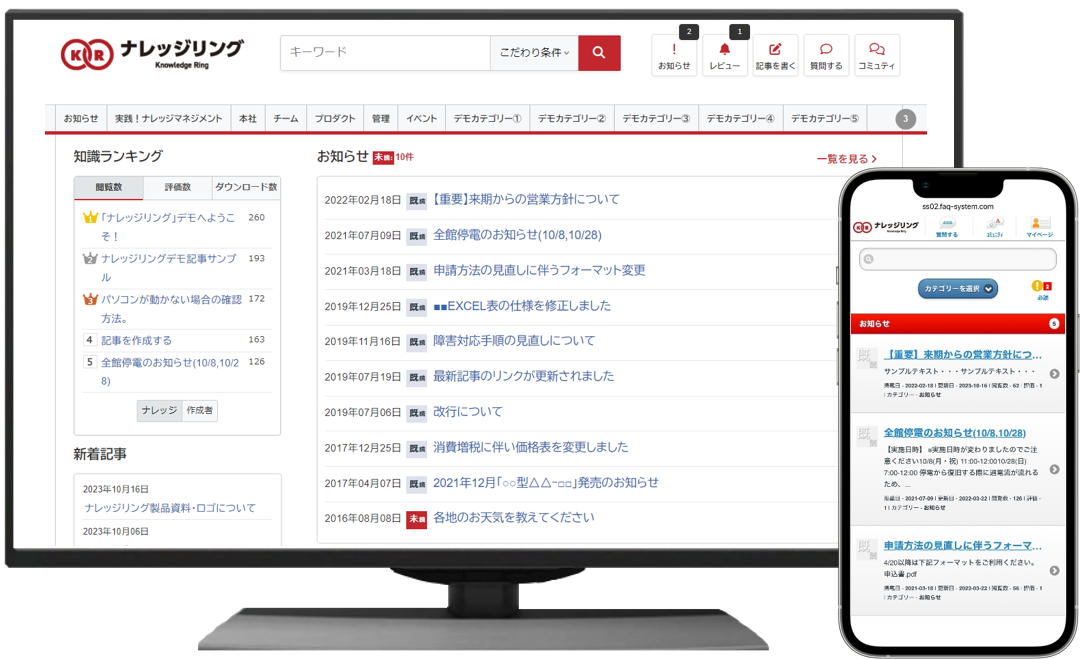

クラウド型FAQシステム「ナレッジリング」がおすすめ!

- 直感的なデザインで誰でもカンタンに操作できる!

- 業界最安クラスだから導入しやすい!

- 導入後もサポート付きで安心!

機能の特徴や導入事例をご紹介しております。無料プランやデモもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

クレーム対応の基礎知識

クレーム対応を理解するには、

まず

「なぜクレームが発生するのか」

「それが企業にどのような影響を与えるのか」

を知る必要があります。

さらに、クレームを単なる問題ではなく、

改善や成長のチャンスとして捉える考え方も重要です。

本章では、クレームの基礎を整理します。

クレームが発生する主な原因

クレームは単なる「顧客の不満」ではなく、

企業の課題を映す鏡です。

代表的な原因としては、

商品やサービスの品質不足、説明不足や誤解、

対応者の態度などが挙げられます。

例えば、

マニュアルが整備されていないと担当者による対応の差が生まれ、

「説明が人によって違う」という不満につながります。

顧客の期待と現実のギャップを埋めることが、

クレーム発生を防ぐコツです。

クレームが企業に与える影響

クレームは、

放置すれば企業の信頼を失墜させ、

口コミやSNSでの悪評が広がるリスクを伴います。

しかし、適切に対応すれば、

顧客満足度向上につながる場合もあります。

クレームを真摯に受け止めた経験が

「この会社は信頼できる」

と評価されることもあるのです。

企業にとってはクレームは脅威であると同時に、

信頼を築く機会でもあります。

クレームを改善のチャンスに変える考え方

クレームは「問題」ではなく

「改善材料」と捉えるべきです。

例えば、

同じ問い合わせが頻発しているなら、

FAQやマニュアルの改善余地があると考えられます。

顧客の声をデータとして蓄積し、

改善サイクルに反映させれば、

サービス品質を継続的に高めることができます。

こうした発想の転換が、

持続的な顧客満足度の向上につながります。

クレーム対応の基本的なコツ

クレーム対応の場面では、

担当者一人ひとりの対応力が顧客満足度を左右します。

本章では、

初期対応から謝罪・説明の方法、

さらに社内共有まで、

現場で実践できる基本的なコツを整理します。

クレーム対応のコツを押さえることで、

属人化を防ぎ、安定した対応を実現することができます。

コツ①初期対応のスピードと誠意

クレーム対応では

「いかに早く、誠意を持って動けるか」が重要です。

初期対応が遅れると、顧客の不満は増幅し、

信頼回復が難しくなります。

まずは迅速に状況を把握し、

誠意を持って対応することが解決への第一歩です。

例え即時に解決できなくても

「ご連絡いただきありがとうございます」

「ただいま確認しております」

といった誠意ある言葉が効果を発揮します。

コツ②感情に流されない傾聴の姿勢

顧客が強い口調で訴える場合でも、

対応者が感情的になってはいけません。

重要なのは、顧客の言葉を最後まで傾聴し、

「理解しています」という姿勢を示すことです。

単に相槌を打つだけでなく、

内容を復唱することで

「きちんと聞いている」という印象を与えられます。

冷静に話を受け止めることで、

顧客の感情を落ち着かせる効果があります。

▼ 顧客対応に関するヒントはコチラ ▼

コツ③謝罪・説明・解決策提示のバランス

クレーム対応においては、謝罪だけでは不十分です。

謝罪と同時に

「何が起きたのか」

「今後どう改善するのか」

を説明し、

具体的な解決策を提示する必要があります。

過剰な謝罪は責任追及を招く一方で、

説明不足は誠意を欠く印象を与えます。

謝罪・説明・解決策のバランスを意識することで、

信頼回復がスムーズになります。

コツ④社員間で共有する意識を持つ

クレーム対応は担当者一人だけの問題ではありません。

対応内容や顧客の声を社内で共有することで、

再発防止や改善に役立ちます。

特にコールセンターでは、

対応履歴をFAQやデータベースに反映させることで、

他の社員も同様のケースに迅速に対応できるようになります。

情報共有の文化を醸成することが、

組織全体の対応力を底上げします。

▼ コールセンターのお悩み解決策はコチラ ▼

コールセンターのお悩みをナレッジ共有ツールで解決!~よくあるお悩みと活用例からご紹介~

クレーム対応にマニュアルが必要な理由

現場の担当者に任せきりでは、

対応の質がバラつき、顧客満足度に影響します。

そのため、マニュアルを整備し、

全社的に標準化することが不可欠です。

本章では、

マニュアルが果たす役割と必要性、

そしてマニュアルを導入することで起こる効果について解説します。

属人化を防ぎ、対応品質を一定化する

マニュアルがない場合、

対応は担当者の経験や判断に依存します。

結果として、顧客対応に一貫性がなくなり、

不公平感を与えるリスクがあります。

マニュアルを整備すれば、

誰が対応しても一定の品質が保たれ、

顧客に安心感を与えることができます。

属人化を防ぐことは、企業リスクの低減にもつながります。

新入社員や他部署からの異動者でもすぐに対応できる

マニュアルは、

新入社員や他部署からの異動者が即戦力として

対応できるようにする役割も担います。

特にコールセンターでは、

限られた研修期間で現場対応が求められるため、

わかりやすいマニュアルが不可欠です。

例えば、マニュアルをFAQシステムに組み込めば、

対応者は検索しながら顧客に回答でき、

学びながら実務を遂行することができます。

▼ コールセンターでのFAQシステム活用事例はコチラ ▼

顧客への説明がブレない安心感

クレーム対応では、

顧客への説明が一貫していることが重要です。

担当者によって説明内容が異なると、

顧客は不信感を抱きます。

マニュアルを活用すれば、

社内全体で共通の説明が可能になり、

顧客に安心感を与えられます。

特に法的リスクが伴う案件では、

統一された説明が企業防衛にもつながります。

クレーム対応マニュアルの作り方

マニュアルを形だけ作っても、

実際に活用されなければ意味がありません。

本章では、

現場で役立ち、継続的に改善できる

マニュアル作成のポイントを紹介します。

✓目的と対象範囲を明確にする

マニュアル作成の第一歩は

「何のために」

「誰が使うのか」

を明確にすることです。

コールセンターなのか、店舗スタッフなのか、

対象によって内容の中身が変わります。

目的と範囲を明確にすれば、

現場で迷わず使えるマニュアルになります。

✓基本フローを見える化する

クレーム対応には共通の流れがあります。

初期対応、状況確認、上司へのエスカレーション、

解決策提示、フォローアップといった

一連の流れを図やフローチャートで見える化することで、

誰でも迷わず行動できます。

対応内容を視覚的に整理することで、

業務に不慣れな新入社員や他部署からの異動者も

直感的に理解しやすくなります。

✓言葉遣い・NGワード・推奨フレーズを記載する

クレーム対応では、

言葉遣いひとつが顧客の印象を左右します。

例えば

「できません」

という否定的な言葉は避け、

「ご期待に沿えず申し訳ございません」

と言い換える方が印象は良くなります。

マニュアルには

NGワードと推奨フレーズをセットで記載し、

現場で即座に使えるようにしましょう。

✓更新・改善の仕組みを組み込む

マニュアルは一度作って終わりではありません。

顧客の声や現場からのフィードバックをもとに、

定期的に更新・改善する必要があります。

更新の仕組みをあらかじめ設計しておけば、

現場で「古くて使えない」となるのを防げます。

さらにマニュアルをFAQシステムに反映すれば、

常に最新の情報が全員に共有され、

社内でのマニュアルの必要性が自然と高まります。

▼ マニュアルのさらに詳しい作成方法はコチラ ▼

マニュアル作成の方法とコツを完全ガイド ~失敗しない手順とポイントを解説~

クレーム対応マニュアルの活用と運用のコツ

作ったマニュアルをクレームを受ける現場でどう運用するかによって、

その成果は大きく変わります。

本章では、

マニュアルを定着させる工夫や、

実践的な活用方法について解説します。

定期的な研修・ロールプレイで定着させる

マニュアルは読むだけでは定着しません。

研修やロールプレイを通じて、

実際に使ってみることで理解が深まります。

定期的な研修の場を設けることで、

社員が自然とマニュアルを参照する習慣が身につきます。

ケーススタディを組み込んで実践力を強化

実際に起きたクレーム事例をもとに、

ケーススタディを行うことも効果的です。

「この場合はどう対応すべきか」を議論し、

マニュアルに沿って実践することで、

社員の対応力が強化されます。

FAQシステムに事例を蓄積しておけば、

検索して参考にできる実用的な教材となります。

▼ マニュアルをFAQで作成する方法はコチラ ▼

マニュアル作成ツールを活用しよう! ~「わかりやすい」マニュアルをFAQで効率的に作る方法~

マニュアルを「現場で使える」形に改善する

分厚いマニュアルは現場で使われにくい傾向があります。

現場で参照しやすいように、

FAQ形式や検索機能を活用し、

必要な情報にすぐアクセスできる形に改善しましょう。

スマホやタブレットでも見られる形にすれば、

コールセンターや店舗でも即時に活用できます。

クレーム対応でよくある失敗とマニュアルで解決する仕組み

どんなに工夫しても、

クレーム対応の際にマニュアルがうまく機能しないケースはあります。

本章では、よくある失敗例と解決する仕組みを紹介します。

マニュアルが形骸化して誰も見ない

分厚くて複雑なマニュアルは、

現場で「面倒だから見ない」と形骸化しがちです。

マニュアルをFAQ化し、

検索で必要な部分だけを参照できる形にすれば、

現場での必要性が向上します。

情報の出し方を工夫することで形骸化を防げます。

更新されずに内容が古くなっている

マニュアルが古いままだと、現場では使えません。

更新の仕組みを組み込み、

担当者を明確にすることが重要です。

その場合、FAQシステムを使えば

更新作業が容易になるため、

常に最新の情報を保つことが可能です。

▼ マニュアル作成に使えるツールの紹介はコチラ ▼

もう迷わない! マニュアル作成がラクになる“使えるツール”の選び方ガイド

ケース別の対応が網羅されていない

想定されるクレームのケースを網羅していないと

「この状況はマニュアルに載っていない」

という事態が現場で起こってしまいます。

よくある質問やクレームを分析し、

ケース別に対応を追加していくことで、

マニュアルの実効性と必要性が高まります。

さらにFAQとしてそれらを蓄積することで、

新しい事例にも柔軟に対応することができます。

クレーム対応できる社内体制の整え方

クレーム対応は個人のスキルだけでなく、

社内体制の整備が不可欠です。

本章では、

情報共有、感情労働への支援、

成功事例の蓄積といった組織的な視点から

社内体制の整え方を解説します。

情報共有の仕組みを持つ

クレーム対応の情報は全社で共有すべき貴重な資産です。

対応履歴をシステムに蓄積し、

他部署とも共有することで、

再発防止につながります。

さらにFAQシステムを活用すれば、

誰もが必要な情報にアクセスできるため、

全社的な学びのツールとなります。

感情労働を支える体制をつくる

クレーム対応は感情労働の側面が強く、

担当者のストレスが大きい業務です。

メンタルヘルスケアや

上司のフォロー体制を整えることが欠かせません。

社内での相談窓口を設けるなど、

心理的安全性を確保する仕組みが必要です。

成功事例を蓄積し、文化として定着させる

うまく対応できた成功事例は社内で共有し、

ナレッジとして蓄積しましょう。

成功体験を共有することで、

社員のモチベーションが高まり、

組織全体の対応力が向上します。

成功事例が社内文化として根付けば、

自然とクレーム対応の質も高まります。

▼ チームで成功するヒントはコチラ ▼

チームで成功するためのノウハウ共有術~ツール選びの基本とコツ~

FAQシステム「ナレッジリング」で実現するマニュアル運用

従来の紙やPDFのマニュアルでは

情報の共有や活用に限界があります。

マニュアルにFAQシステムを活用することで、

検索性や更新性が飛躍的に向上し、

現場での運用がスムーズになります。

本章では、

ナレッジリングを活用したマニュアル運用のメリットを紹介します。

マニュアルをFAQ化して探しやすくする仕組み

マニュアルをFAQ形式に落とし込むことで、

必要な情報をすぐに探せるようになります。

ナレッジリングの検索精度は非常に高く、

現場の担当者が短時間で解答にたどり着けるため、

顧客対応スピードが飛躍的に向上します。

クレーム前に顧客が自己解決できる仕組み

FAQは社員向けだけでなく、顧客向けにも公開できます。

顧客が自ら情報を探して問題を解決できれば、

クレームに発展する前に不満を解消できます。

結果として、

問い合わせ件数の削減や顧客満足度の向上につながります。

社員教育やOJTでの活用

ナレッジリングは、教育ツールとしても有効です。

新人研修やOJTでFAQを参照すれば、

実務を通じて知識が定着します。

学びながら即対応できる仕組みが整うため、

教育コストの削減にもつながります。

導入企業の成功事例

実際にナレッジリングを導入した企業からは

様々な成功事例が報告されています。

あるコールセンターでは、

クレーム対応にかかる平均時間が

導入前に比べて30%削減されました。

これは、

FAQ化されたマニュアルにより

担当者が即座に回答を検索できるようになったためです。

また、新人スタッフでも短期間で実務に対応できるようになり、

教育コストの削減にもつながりました。

さらに、FAQを社内外で共有することで、

顧客自身が問題を自己解決できるケースが増え、

結果的にクレーム発生件数そのものを抑えることに成功しています。

こうした事例からも分かるように、

ナレッジリングは「クレーム対応を効率化するツール」以上の価値を持ち、

組織全体の顧客対応力を底上げする存在といえます。

▼ 他社の成功事例を見てみる ▼

クレーム対応を改善する実践ステップ

クレーム対応をより良くするには、

単にマニュアルを作って終わりではなく、

段階的な改善プロセスを踏むことが重要です。

本章では、

現状の課題を洗い出し、

マニュアル作成やFAQシステム導入、

そして小さな実践から改善を積み重ねていく仕組みを解説します。

特にコールセンターや顧客窓口では、

この循環的な改善が成果を大きく左右します。

現状の課題を洗い出す

クレーム対応を改善する第一歩は、

現状を正しく把握することです。

顧客の声やクレーム対応履歴を分析することで、

どこに課題があるのかを特定できます。

例えば

「初期対応に時間がかかっている」

「担当者によって回答がバラついている」

といった課題はよく見られます。

課題を可視化することで、

改善の優先順位を決めることができ、

マニュアルや仕組み化の方向性を明確にできます。

マニュアル作成と社内共有

課題が見えたら、

それを解決するためのマニュアルを作成し、

全社的に共有します。

単なる文書ではなく、

誰もがアクセスできるデジタルマニュアルとして管理することで、

現場での活用度が大きく高まります。

さらに、FAQシステムと組み合わせれば、

必要な情報をすぐに検索でき、

クレーム対応のスピードと正確性が向上します。

共有の場を設け、

マニュアルを活用する意識を全員で持つことがポイントです。

FAQシステムなどの仕組み導入

マニュアルを効果的に運用するには、

FAQシステムの導入が非常に有効です。

特に前章でご紹介した「ナレッジリング」のようなシステムでは、

マニュアルをFAQ形式に変換し、

検索性や参照性を高めることができます。

顧客からの問い合わせに対して、

即座に適切な回答を引き出せるため、

対応者の負担を軽減しつつ顧客満足度を高めることができます。

仕組みを整えることは、属人化を防ぎ、

全社的に安定したクレーム対応を実現するカギとなるのです。

小さく始めて改善していく

クレーム対応の仕組み化は、

一度に大きな改革を目指すよりも、

小さく始めて改善を積み重ねる方が成功しやすいです。

例えば、

まずは特定部署や代表的なケースからマニュアルを作り、

FAQシステムで運用してみます。

その成果を分析し、

改善点を反映させながら範囲を広げることで、

全社的な仕組み化がスムーズに進みます。

試行錯誤を前提に、

柔軟に改善を繰り返す姿勢が重要です。

まとめ

クレーム対応は、

顧客との信頼関係を守り、企業の成長を支える重要な業務です。

クレームは決して避けられないものですが、

適切に対応することで改善のチャンスに変えられます。

大切なのは、

属人化に依存せず、組織全体で仕組みを整え、

継続的に改善していくことです。

ナレッジリングのようなFAQシステムを取り入れることで、

クレーム対応の仕組み化は、

より現実的かつ効果的に実現できます。

貴社のクレーム対応力を強化する第一歩として、

今すぐ改善の取り組みを始めてみてください。