Q&Aテンプレート完全ガイド|すぐ使えるフォーマットと作り方のコツ

こんにちは。

ナレッジリングのマーケティング担当の谷知です。

顧客や社員からの「同じ質問」に毎回対応していませんか?

テンプレートは、

そんな繰り返し業務を効率化するための第一歩です。

テンプレートを用いることで、

質問と回答の形式を統一できるため、

わかりやすく整ったQ&Aを作成できます。

しかし、テンプレートを使うだけでは、

Q&Aの運用が長続きしないという課題もあります。

更新漏れや属人化、Excel管理による煩雑さなど、

多くの企業が壁に直面しています。

本記事では、

Q&Aテンプレートの基本構成から、

すぐに使える実例、ページ設計のコツ、

そしてFAQシステム「ナレッジリング」を活用した

スマートな管理方法を解説します。

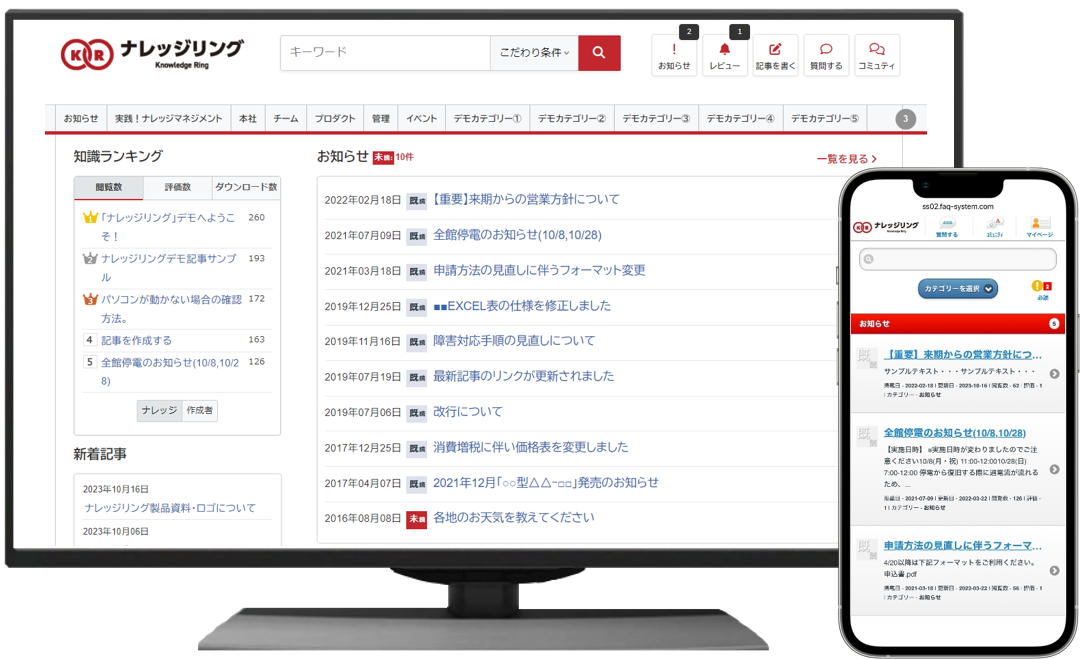

クラウド型FAQツール「ナレッジリング」がおすすめ!

- 直感的なデザインで誰でもカンタンに操作できる!

- 業界最安クラスだから導入しやすい!

- 導入後もサポート付きで安心!

機能の特徴や導入事例をご紹介しております。無料プランやデモもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Q&Aにテンプレートが求められる背景

多くの企業では、

問い合わせ対応の属人化やナレッジ共有の停滞が課題となっています。

特にサポート業務では、

同じ質問への繰り返し対応が時間と工数を圧迫しています。

そこで注目されているのが

Q&Aを効率よく準備するための「テンプレート」です。

質問と回答のフォーマットをあらかじめ決めておくことで、

担当者ごとの情報のバラつきを減らし、

効率的かつ正確的なQ&Aの公開を可能にします。

この章では、

Q&Aの作成にテンプレートが求められる理由について解説します。

企業がQ&Aを必要とする理由

企業にとってQ&A(よくある質問)のページは、

顧客対応の効率化と満足度向上の両立を実現する重要な手段です。

問い合わせの多くは「何度も繰り返される質問」への対応です。

これをQ&Aとして蓄積すれば、

ユーザーは疑問を自己解決することができるため、

サポート担当者の負担も軽減します。

また、社内向けQ&Aでは、

IT・人事・総務などへの社内問い合わせも減らせます。

一方で、Q&Aを作る際にネックになるのが

「どのように書くか」という点です。

Q&Aに登録する際、

担当者によって形式や文体がバラついてしまうと、

内容の統一感を保つのが難しくなってしまいます。

そこで登場するのが「テンプレート」です。

テンプレートにより、質問と回答の型を決めることで、

誰でもスムーズにQ&Aを作成できるようになります。

問い合わせ対応の課題

問い合わせ対応業務には、以下のような課題が存在します。

- 同じ質問に何度も対応してしまう

- 担当者によって回答内容が異なる

- Excelやメールで管理していて探しづらい

特にExcel管理では、

「更新漏れ」や「似たような内容の混在」が発生しやすく、

最新情報がどれなのか分からなくなるケースが多発します。

また、ユーザー視点で見ても、

Q&Aページが整理されていないと、

欲しい情報にたどり着くことができず、

結果として再び問い合わせが増えるという悪循環に陥ります。

テンプレートの導入は、

上記のような状況を一時的に改善するためには有効的な手段ですが、

運用の仕組みがなければすぐに形骸化してしまうのが実情です。

テンプレートを導入することで得られる一時的なメリット

テンプレートを導入すると、

まず得られるのが「統一感」と「スピード」です。

テンプレートがあると、

質問・回答の書き方が決まっているため、

新人担当者でも迷わず作成できます。

また、部署間で形式が統一されることで、

Q&A全体が見やすく整理されます。

しかしこれは“初期効果”に過ぎません。

運用が進むにつれ、

「どのテンプレートを最新にすべきか」

「誰が更新を担当するのか」

といった新たな課題が生まれます。

つまり、テンプレート導入は目的ではなく、

Q&Aの運用を効率化するための通過点なのです。

次章では、

テンプレートを正しく使うための構成を解説します。

Q&Aテンプレートの基本構成

Q&Aのテンプレートを使いこなすには、

構成の基本を押さえることが重要です。

質問文の書き方・回答の伝え方・補足情報の添え方に

共通のルールを持つことで、

社内外問わず理解しやすいコンテンツになります。

ここでは、

読み手の「知りたい」に寄り添うための構成要素を

具体的に見ていきましょう。

良い質問文を書くポイント

質問文で最も大切なのは

「ユーザーの言葉を想定して書くこと」です。

担当者の専門用語や内部表現ではなく、

検索されやすい自然な文体を意識しましょう。

例えば

「アカウント登録ができない場合の対処方法を教えてください」

といった具体的な形が理想です。

また、質問文に

「〜したい」「〜できない」といった動詞を含めると、

検索エンジンにもマッチしやすくなります。

Q&Aは検索されてこそ意味があります。

ユーザーの思考に寄り添う書き方を心がけましょう。

良い回答文を書くポイント

回答文は「簡潔・具体的・信頼感」が三本柱です。

結論を冒頭で示し、

その後に補足説明や操作手順を加えるとわかりやすくなります。

また、曖昧な表現は避け、

公式情報に基づいた明確な表現を使用しましょう。

例:「〇〇ページより申請可能です」

「管理画面の[設定]→[アカウント]をクリックしてください」

さらに、

「解決しなかった場合はこちら」というリンクを設けると、

ユーザーが次の行動を取りやすくなります。

▼ Q&AやFAQを効果的に作成するためのヒントはコチラ ▼

関連リンクや補足情報の付け方

Q&Aは単独で完結する必要はありません。

関連するページや他のQ&Aへのリンクを付けることで、

情報の網羅性を高められます。

また、長文回答になる場合は

「補足情報」「注意点」といった小見出しで区切ると読みやすくなります。

Q&Aを整理する目的は、

「ユーザーが最短で解決にたどり着けること」です。

情報量よりも構造化を意識して作っていきましょう。

すぐに使えるQ&Aテンプレート例

この章では、

業種や目的別に使えるテンプレート例を紹介します。

テンプレートを用意し始める段階では、

テンプレート例を自社向きにカスタマイズすることで、

短期間でQ&Aを整備することができます。

ExcelやGoogleスプレッドシートを使って

一時的に運用する際のベースとしても有効です。

商品・サービスに関するテンプレート例

最も問い合わせの多いカテゴリが、

商品の仕様や使い方、返品対応などに関する質問です。

ユーザーが購入前に不安を解消できるよう、

明確な回答を用意することが重要です。

テンプレート例:

Q:商品の保証期間はどのくらいですか?

A:保証期間はご購入日から1年間です。

製品不良があった場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。

料金・契約に関するテンプレート例

料金プランや契約更新に関する質問は、

誤解を招きやすいため明確さが求められます。

曖昧な表現を避け、

最新情報を定期的に見直す運用が重要です。

テンプレート例:

Q:契約期間の途中でプランを変更できますか?

A:はい、マイページよりいつでも変更可能です。

変更内容は次回の請求月から反映されます。

操作・技術サポートに関するテンプレート例

操作系の質問はユーザーのストレスが大きく、

わかりやすさが鍵になります。

スクリーンショットや図解を活用し、手順を視覚的に伝えましょう。

テンプレート例:

Q:アプリが起動しません。どうすればいいですか?

A:まずアプリを最新バージョンに更新してください。

解決しない場合は、端末の再起動をお試しください。

社内ヘルプデスク用テンプレート例(IT・人事など)

社内向けQ&Aでは、

ITや人事、総務などの問い合わせが中心です。

社内ルールやシステム変更時に

随時更新できる仕組みを整えることがポイントです。

テンプレート例:

Q:社内Wi-Fiのパスワードを忘れました。

A:情報システム部にお問い合わせいただくか、社内ポータル「ITサポート」ページをご確認ください。

▼ 社内ヘルプデスクの課題解決へのヒントはコチラ ▼

社内ヘルプデスクとは? 「聞かれる前に答える」仕組みで業務効率アップ!

テンプレートを活用したQ&Aのページ設計

テンプレートを活用することでQ&Aの量産は可能になりますが、

それだけでは“使われるQ&A”にはなりません。

カテゴリ設計や検索性、

モバイル対応などの操作性や見た目の改善も欠かせないポイントです。

ここでは、ユーザーにとって

「探しやすく」「理解しやすい」構造に仕上げるための設計ポイントを紹介します。

✓カテゴリ分けとナビゲーション設計

Q&Aページを作る際に最も重要なのが、

ユーザーが「自分の知りたい情報」に素早くたどり着ける構成にすることです。

カテゴリ分けはその第一歩です。

商品・サービス別、利用シーン別、問い合わせの頻度別など、

ユーザーの検索行動に沿ったカテゴリ分けを行うことで、

迷いを減らせます。

また、ナビゲーション設計も重要です。

- トップページから3クリック以内で目的のQ&Aに到達できるようにする、

- パンくずリストで位置情報を明示する

というような工夫が有効です。

運用面では、

新しい問い合わせが増えた際に

カテゴリを追加・整理しやすい構造にしておくことが、

Q&Aの鮮度維持にもつながります。

✓検索性を高める工夫(SEO・内部検索最適化)

Q&Aは単なるサポートページではなく、

検索エンジン経由での流入を生み出す強力なSEOコンテンツでもあります。

タイトルや質問文にユーザーが実際に使うキーワードを盛り込み、

自然な形で回答文にも含めることで、

検索結果への露出を高められます。

また、内部検索機能を最適化することも重要です。

Q&Aページ内の検索で入力された語句を分析し、

ヒットしないワードをもとに質問文を改善するなど、

継続的なPDCAを回す仕組みが必要です。

さらに、類義語登録やタグ機能を使えば、

異なる言い回しにも対応でき、

ユーザーがさらに検索しやすいページにすることができます。

✓モバイルユーザーを意識したデザイン

スマートフォンでQ&Aを閲覧するユーザーは年々増加しています。

特にBtoCサービスでは、

問い合わせの7〜8割がモバイル経由というケースも少なくありません。

そのため、

Q&Aページを設計する段階から

モバイル対応を前提に考える必要があります。

回答部分をタップで表示させられるような形式にして、

- 一覧性と操作性を両立させる

- タップしやすいボタンサイズを設定する

- リンク先を開く際に別タブで表示する

といったように、

ユーザーにとってストレスのない見た目や操作性を意識しましょう。

また、ページ表示速度も離脱率に大きく影響します。

画像やスクリプトを最適化して、

どの環境でも快適に閲覧できるQ&Aページを実現することが重要です。

▼ Q&Aページ作成の参考にもなる運用方法はコチラ ▼

Q&Aテンプレートの限界と運用課題

テンプレートはQ&Aの初期構築において非常に有効な手段ですが、

継続運用の段階で多くの企業が壁にぶつかります。

特にExcelやスプレッドシートで管理している場合、

情報の更新・共有・検索のしづらさが大きな課題です。

ここでは、テンプレート運用の限界と、

なぜ“仕組み化”が必要なのかを具体的に見ていきましょう。

情報更新の手間と属人化リスク

Q&Aのテンプレートは、作成当初こそ便利ですが、

運用が進むにつれて「更新の手間」が大きな負担となります。

特にExcelやスプレッドシートで管理している場合、

誰が・いつ・どの内容を更新したのか追跡しづらく、

古い情報がそのまま残ってしまうケースが少なくありません。

これにより、誤った情報が社内外に展開され、

信頼性を損なうリスクも生じます。

さらに、

「誰がどの質問を担当しているか」が属人化しやすく、

担当者が異動・退職するとナレッジの空白期間が発生します。

テンプレートという“静的な仕組み”では、

こうした更新管理をリアルタイムに反映できず、

長期的な運用に耐えられなくなるのです。

複数の担当者で管理しづらい

Q&Aの運用は、多くの場合で複数部署が関与します。

例えば、

商品に関する質問は開発チーム、

契約や支払いは営業部門や経理チーム、といった具合です。

ところが、

Excelや共有フォルダでの管理では

「同時編集」「権限設定」「履歴管理」が不十分で、

担当者間での齟齬や重複登録が頻発します。

また、フォーマットが崩れやすく、

記入ルールが徹底されないまま蓄積していくため、

最終的に“誰もメンテナンスできない”状態になることもあります。

複数人でスムーズに管理するには、

単なるテンプレートではなく、

ワークフロー・承認機能・バージョン管理が整った仕組みが必要です。

▼ Excelで管理するメリットやデメリットの紹介はコチラ ▼

ユーザーが欲しい情報にすぐ辿り着けないケース

Excelや更新頻度が少ないQ&Aページでは、

ユーザーが欲しい情報をすぐに見つけることが難しいという問題もあります。

また、検索機能が不十分な場合、

ユーザーは同じような質問を何度も探し直すことになり、

結果として問い合わせ数が減らない原因となります。

特にQ&Aの数が増えるほど、

カテゴリ分けやタグ設定の一貫性が崩れ、

閲覧性が低下していきます。

こうした“探しづらさ”は、

テンプレートの整備だけでは解消できません。

ユーザーの検索意図に基づいて関連Q&Aを自動で提示したり、

利用データを分析して改善点を抽出する“動的な運用”こそが、

本当の意味でのユーザーの課題解決につながります。

脱Excelを目指す!FAQツール導入による本質的な解決

テンプレート中心の運用では限界があるとわかったところで、

次に注目すべきが「FAQツール」の活用です。

FAQツールは、

情報を一元管理し、

検索・更新・分析といった一連の流れを

自動化できる仕組みを備えています。

ここでは、

FAQツールで実現できる具体的な効果と、

なぜ“ツール導入”が企業成長に直結するのかを解説します。

FAQツールでできること

FAQツールの最大の特長は、

Q&Aを「管理する」「検索する」「改善する」ための機能が統合されている点です。

Excel管理のように、

ファイルを手動で更新する必要はなく、

Web上でリアルタイムに編集・共有が可能です。

さらに、アクセスログや検索履歴を自動で分析し、

「どの質問が多いか」

「どの回答が見られていないか」

といったデータを可視化できます。

これにより、

Q&Aページで改善すべき点の優先度を判断し、

Q&A全体の質を継続的に高めることができます。

問い合わせ削減につながる仕組み化

FAQツールを導入することで、

問い合わせ対応の負担を大幅に軽減できます。

従来は担当者が個別にメールや電話で対応していた内容が、

Q&Aとして蓄積し、公開されることで、

誰もがアクセスでき、共有できる状態になります。

これにより、

ユーザーはQ&Aを通して自分で問題を解決できるようになり、

問い合わせ件数が減少するため、

サポートチームは、

より高度な対応や改善業務に集中できるようになります。

また、FAQツールの多くは社内FAQにも応用可能で、

ITや人事部門の問い合わせを効率化するケースも増えています。

ツール導入によって“属人化からの脱却”が進み、

組織全体の生産性を底上げできるのです。

▼ FAQツールで業務効率がアップするヒントはコチラ ▼

テンプレート依存からの脱却

テンプレートは、

Q&A運用の“はじまり”には有効ですが、

“終着点”ではありません。

FAQツール導入の最大の効果は、

“テンプレート不要”の環境を作れることです。

質問や回答を入力するたびに自動でレイアウトが整い、

カテゴリーやタグも統一管理されるため、

作成者のスキルに依存しません。

これにより、

FAQ作成が属人化せず、

誰でも更新できる体制が実現します。

次章では、

FAQツールのひとつである「ナレッジリング」を例に、

FAQツールを用いたQ&AやFAQの具体的な運用方法を紹介します。

ナレッジリングでスマートなQ&A管理を実現

Q&Aを“運用できる形”にするためには、

FAQツールによる自動化と共有の仕組みが欠かせないことがわかりました。

「自動化」と「共有の仕組み」の両方を実現できるのが、

FAQツール「ナレッジリング」です。

ここでは、ナレッジリングの特徴と、

実際にQ&A運用を効率化する方法、活用事例を紹介します。

ナレッジリングの特徴

ナレッジリングは、

Q&Aの運用を仕組み化するためのクラウド型FAQツールです。

主な特徴として次の3点が挙げられます。

- 直感的な操作でFAQを作成・更新可能

- 高精度な検索機能によりユーザーが迷わない

- アクセス分析や利用傾向の可視化

ナレッジリングでQ&Aを運用することで、

管理工数を削減し、チーム全体でQ&Aを育てることができます。

専門知識がなくても運用できる点も、

多くの企業で選ばれている理由です。

ナレッジリングでQ&Aを効率的に運用する方法

ナレッジリングを導入することで、

Q&Aの管理は“共有しながら成長する仕組み”に変わります。

まず、担当者ごとにFAQを登録すると、

自動的にフォーマットが統一され、全体の見た目や構成が整います。

社内FAQとして利用すれば、

社員からの問い合わせを減らし、

ナレッジの共有を促進することも可能です。

社外向けに公開すれば、顧客対応の自動化が進み、

サポート品質を維持しながらコストを削減できます。

Excelやスプレッドシートでは実現できなかった“更新・分析・共有”を、

ひとつのツールで完結できるのがナレッジリングの強みです。

導入事例・活用イメージ

実際にナレッジリングを導入した企業では、

「ExcelでFAQを管理していたときの更新作業が半減した」

「部署間での情報共有がスムーズになった」

という声が多数寄せられています。

特に、顧客対応チームや人事・IT部門では、

問い合わせ対応時間の短縮と属人化の解消が

大きな成果として挙げられています。

ナレッジリングの管理画面は直感的で操作しやすく、

非IT職でもすぐに運用を開始できる点も好評です。

テンプレート作成やファイル共有にかけていた時間を削減し、

“ナレッジの循環”を生み出せるという点は、

ナレッジリングが企業にもたらす最大の価値といえるでしょう。

▼ 他社の成功事例を見てみる ▼

まとめ

テンプレートは、Q&Aを整備する第一歩として非常に有効です。

しかし、Excelなどでの管理には限界があり、

更新や共有が滞ることで運用が停滞してしまいます。

FAQツールを導入することで、情報を常に最新化し、

ユーザーが求める回答を瞬時に届ける“動的なQ&A運用”が実現します。

中でもナレッジリングは、

テンプレートの手間を省きながら、

検索・自動更新・アクセス分析を一括で行える革新的なツールです。

FAQを“作る”段階から“活かす”段階へと進化させたい企業にとって、

ナレッジリングは最適な選択肢といえるでしょう。